马王堆医书中的酒疗智慧:中医养生文化的千年回响

一、历史长河中的医学瑰宝

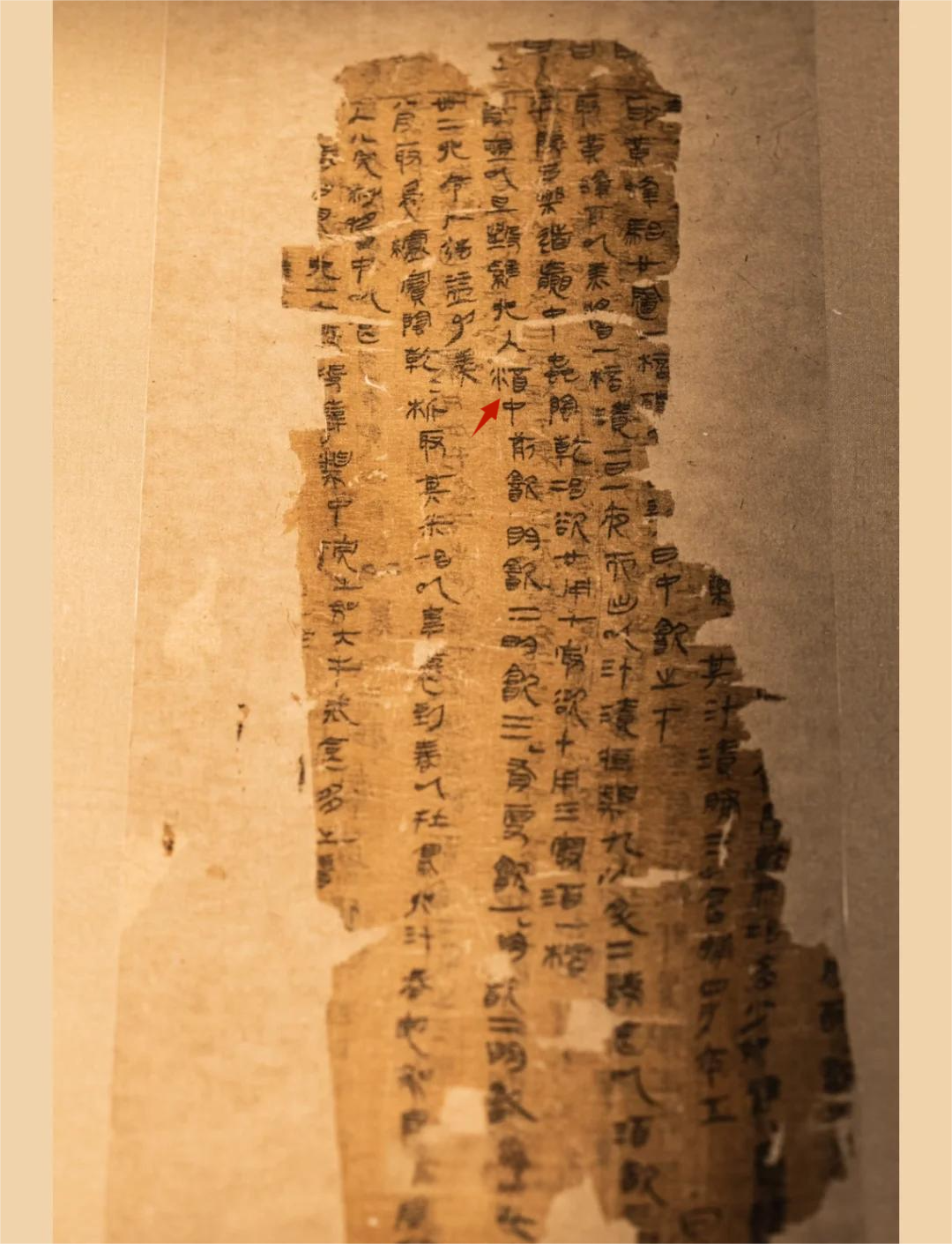

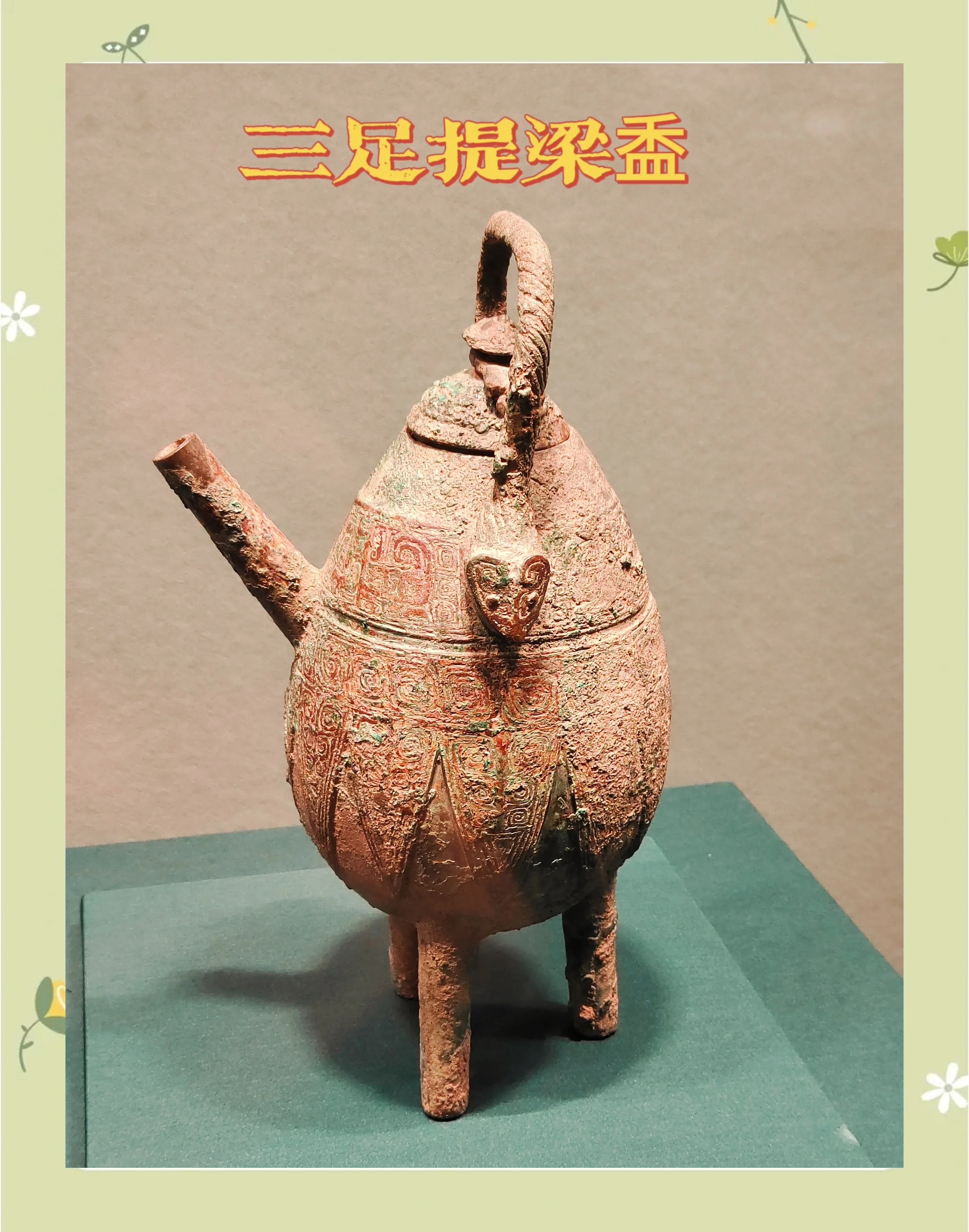

1972年长沙马王堆汉墓的考古发现,揭开了中国医学史上最璀璨的篇章。三号墓出土的《五十二病方》《养生方》等帛书医籍,以蚕头燕尾的隶书记载着公元前2世纪的医疗智慧。这些泛黄的丝帛上,"酒"字频繁出现,仅《五十二病方》中明确使用酒的方剂就达23处,占全书方剂的8.2%。这些文字不仅是我国现存最早的医学文献,更构建起酒在中医体系中"药食同源"的理论雏形。考古学家在辛追夫人墓中发现的青铜酒器与医书相互印证,表明当时贵族阶层已将酒疗作为重要的养生方式。

二、酒在古医方中的多元应用

美容养颜的宫廷秘方

《养生方》记载的"甜酒冲蛋"堪称中国最早的药膳美容方。其制作工艺颇为讲究:需将糯米蒸熟后拌入酒曲,在陶瓮中密封发酵七日,待酒液呈琥珀色时,取上层清酒与新鲜鸡蛋调和。现代医学研究发现,这种酒液富含小分子肽和B族维生素,能促进皮肤胶原蛋白合成。马王堆出土的梳妆奁中发现的胭脂残留物,与医书记载的"酒渍朱砂"美颜方形成互证,展现汉代"以酒为媒"的驻颜智慧。

疾病治疗的药引圣品

《五十二病方》中治疗"癃闭"(类似前列腺增生)的"酒渍菖蒲方",要求将石菖蒲捣碎后以"清酒三升渍之,朝暮各饮一合"。这种酒剂制作法体现了古人对药物溶解度的深刻认知——酒作为极性溶剂,能有效提取菖蒲中的挥发油成分。更令人惊叹的是治疗"蛇咬伤"的"酒调蜈蚣末"外敷方,其中酒精的消毒作用与现代医学原理不谋而合。

养生保健的日常实践

《杂疗方》记载的"醇酒烂牛"法,将黄牛肉置于酒中浸泡七日,使肉质酥烂的同时,酒液充分吸收肉中精华。这种饮食养生法暗合现代"慢食运动"理念,酒中的酶类能分解蛋白质为更易吸收的氨基酸。出土的漆耳杯底部残留的肉酒混合物,经检测含有丰富的支链氨基酸,证实了这种古老食养法的科学性。

三、中医理论框架下的酒效解析

性味归经的系统认知

马王堆医书虽未明确使用"四气五味"术语,但通过"酒性热""酒主行"等记载,已构建起对酒属性的基本认知。与后世《本草纲目》"酒,味苦甘辛,大热"的记载一脉相承。特别值得注意的是,《阴阳十一脉灸经》将酒疗与经脉理论结合,提出"酒入足厥阴肝经"的观点,这比《黄帝内经》的经络学说更为原始。

作用机制的哲学阐释

在"天人相应"思想指导下,医家认为酒具有"通"的特性:

通血脉:酒能"破坚积",类似现代理解的改善微循环;

通经络:作为"百药之长",可引导药力直达病所;

通神明:适量饮用可"悦志",调节情志平衡。

这种"三通"理论在《五十二病方》治疗"心痛"的酒剂中体现得尤为明显。

四、跨越时空的文化启示

传统智慧的现代验证

中国中医科学院对马王堆药酒配方的研究发现,其"酒浸乌头"方中的生物碱转化率比现代工艺高15%,这得益于古法长达49天的浸泡周期。2024年《自然》子刊发表的论文指出,这种缓慢释放机制能显著降低乌头碱的毒性,为开发新型缓释药物提供启示。

养生哲学的当代价值

马王堆医书强调"酒饮有节"的养生原则,与WHO"适度饮酒"建议形成跨越两千年的呼应。其"春饮宜薄,冬饮宜厚"的季节养生观,暗合现代时间医学理论。日本汉方医家将"甜酒冲蛋"改良为"酒酿蛋花汤",成为抗衰老膳食的典范。

五、结语:在传统与现代间寻找平衡

马王堆医书中的酒疗记载,既是先民对抗疾病的智慧结晶,也是中华养生文化的活化石。当我们品读这些穿越千年的文字时,不仅能感受到"酒为百药长"的传统魅力,更应思考如何用现代科技解码其中的科学内涵。在健康意识觉醒的今天,重新审视这些古老智慧,或许能为构建具有中国特色的健康生活方式提供新的灵感源泉。